たまにニュースで耳にする「PL」とはどのような法律でしょうか。

また、取扱説明書とどういった関係があるのでしょうか。

今回は、PLにおける取扱説明書の重要性を、PL対策のポイントと併せて解説します。

コンテンツ

PL法とは

PL法(製造物責任法)は、消費者を製品の欠陥から保護するための法律です。この法律は、製造物についての責任を定めており、製造業者や販売業者に厳しい義務を課しています。

PL(製造物責任)法

PL法は、1995年に施行された製造物責任法の略称です。この法律は、製品の欠陥によって消費者が被る損害についての責任を定めています。製造物責任法は、製造業者や販売業者の過失ではなく、製品の欠陥に焦点を当てています。

したがって「製造物の欠陥」を原因として生命や身体などに損害を被った場合、原因がその欠陥であることが証明できれば、消費者は製造業者や責任者に対して損害賠償の請求が可能です。

「製品物の欠陥」には、3つの種類があります。

①設計の段階で安全性が認められない「設計上の欠陥」

②製造の過程で安全性が損なわれた「製造上の欠陥」

③安全性を保つための情報を明示しなかった「指示・警告上の欠陥」

これらはすべて「通常有すべき安全性」を欠いたものとしてみなされます。

例えば、消費者が購入したおもちゃに対象年齢の記載や取扱の注意書きなどがなく、こどもが本来とは異なった遊び方をして事故にあった場合、3つ目の「指示・警告上の欠陥」に抵触する恐れがあります。

PL法の対象

PL法の対象は、製造または加工された動産に限定されます。例えば、食品、自動車、電化製品などがこれに該当します。一方、未加工の農産物やソフトウェアはこの法律の対象外です。

PL法の義務者

PL法の責任を負う義務は、製造業者や輸入業者、表示製造業者、実質的製造業者に課されます。製品に関わる業者が、製品の安全性を確保し、消費者の安全を守るための責任を負います。

責任の所在は「どれだけ製造に関わっていたか」にありますが、海外から直接輸入している輸入業者は国内での責任者とみなされ、製造業者と同じく最も重い責任が課せられます。また、実際には製造をしていなくても、販売元として製品に社名や氏名を明記した場合は、表示製造業者にあたります。製品の製造業者として、消費者が誤認した場合も同様です。

あるいは、製造実施の有無に関わらず、共同開発や社会的にみて製造者と判断される場合も、実質的製造業者として法的責任を負う恐れがあります。

PL法の時効

PL法には、損害賠償請求の時効が規定されています。製品による損害が発生してから3年以内に請求されない場合、権利は消滅します。また、特定の損害に関しては、5年または10年の時効期間が設けられています。

その期間に、被害者(法廷代理人)がPL法に基づく損害賠償請求権を行使しない場合、時効が成立し権利は消滅します。

2020年4月から施行された特則により、「人の生命又は身体の侵害に対する損害賠償請求権」については、次のとおり権利行使期間が延長されました。

不法行為に基づく損害賠償請求権

「損害及び加害者を知った時から5年以内であり、かつ、不法行為の時から 20 年以内」

債務不履行に基づく損害賠償請求権

「権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ、権利を行使することができる時から20 年以内」

これは、損害の程度が大きく、権利主張を速やかに行えない被害者を救済することが目的です。また、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時が起算点となります。

PL法における時効期間は、消費者保護の観点から、この先ますます長くなるだろうといわれています。

PL対策の重要性

PL法に適合するためには、取扱説明書や表示ラベルの作成が重要です。これらの文書は、製品の安全な使用方法や注意事項を消費者に伝えるために必要不可欠です。

PL対策を怠ると、重大な法的問題に発展する可能性があります。取扱説明書や製品自体に、重要な事項や禁止事項が適切に記載されていない場合、PL法に違反する可能性があります。過去には、アメリカでPL法に違反した取扱説明書によって莫大な損害賠償金が課された事例もあります。日本でも、被害者救済の観点から、PL法に基づく訴訟が比較的起こりやすい法律制度と見なされています。

対策には取扱説明書が肝心

PL対策には、重要事項を含む取扱説明書や表示ラベルの作成が極めて重要です。特に、「指示・警告上の欠陥」を回避し、安全を確保するための情報を明確に記載する必要があります。さらに、取扱説明書は製品の正しい使用法や危険事項を明示し、事故を未然に防ぐ役割を果たすべきです。このような観点から、取扱説明書は使用者と製造業者を結びつける極めて重要な役割を果たすものと言えます。

取扱説明書の作成ポイント

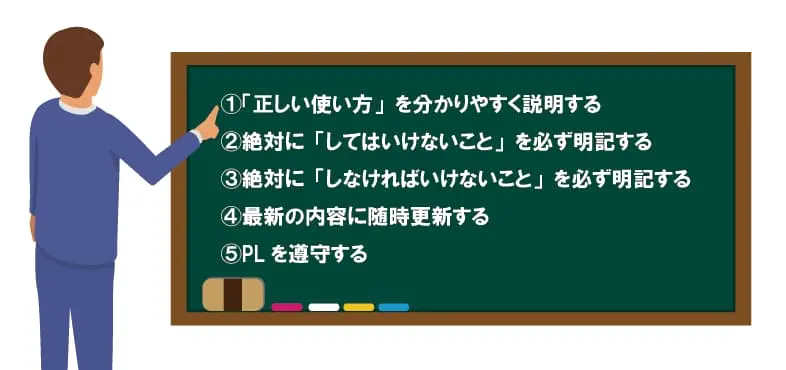

PLにおける取扱説明書の作成ポイントは5つあります。PL対策にとってどれも外すことのできない、重要な項目です。1つずつ見てみましょう。

① 正しい使い方を明確に説明する

「正しい使い方」を、分かりやすく明確に記載する必要があります。誤解を招く表現や、読み手を選ぶような専門用語では、使用方法が理解できずに誤った使用をしてしまう恐れがあるためです。

例えば、絵や図を用いてもよいでしょう。誰が見ても、操作の手順・使用方法が容易に理解できるような説明が重要です。

②絶対にしてはいけないことを明記する

絶対に「してはいけないこと」は、必ず明記しましょう。誤った使い方や、危険とみなされる状況・行為は、事故を未然に防ぐために周知徹底されなければなりません。

注意・警告・危険を分類する、分かりやすいようにマークや記号で表記するなど、特に目に付くような対策が必須です。

③ 絶対にしなければいけないことを明記する

「しなければいけないこと」の記載も重要です。「してはいけないこと」と同様に、事故を防ぐ役割があります。

例えば、ストーブの取扱説明書には、多くの場合「火の取り扱いには十分に注意しましょう」と記載されています。この注意書きは、明記するまでもないごく当たり前の内容ですが、安全に使用する上では非常に重要なメッセージです。このように常識的に考えてごく自然な事柄も目立つように記載し、使用者に伝えなければなりません。

④ 最新の内容に随時更新する

製品がリニューアルされた場合、取扱説明書も新しく作り直す必要があります。リニューアルに沿った内容に改めなければなりません。

仕様や操作手順の変更、それに伴った注意事項や警告の追加など、さまざまな項目の見直しが必須です。

⑤ PLを遵守する

PL対策において、法の遵守は欠かせません。対応が不十分な場合、クレームや訴訟に発展する恐れがあります。

2020年にPL法の改正があったように、今後も法改正や規定の変更は、随時検討・実施されるでしょう。常にPL法の最新情報を確認し、改正や変更があった場合は、その都度新しいPL法を遵守したものに書き換えることが必要です。

取扱説明書の不備が「指示・警告上の欠陥」に抵触

取扱説明書が不完全なものであれば、事故が起きた場合、製造業者及び関係者は責任を問われる恐れがあります。製品の「通常有すべき安全性」を欠いた、不正確な取扱説明書とみなされ「指示・警告上の欠陥」に抵触するためです。

たとえ製品自体に事故の原因はなかったとしても、PL上取扱説明書に不備があるとされた場合、訴訟に発展する可能性が考えられます。実際にそのような事例は多く、社会的にも関心の高いニュースとして取り上げられています。

取扱説明書の作成は、専門の制作会社がおすすめ

PL対策を担う取扱説明書の作成は、専門の制作会社がおすすめです。誰が見ても分かる説明文、イラストを使った注意喚起、読みやすい構成デザインなど、多角的なアプローチが可能です。

例えば、第三者の視点で製品の使い方を確認し、製造サイドでは気づかないような側面を抽出します。また制作会社だからこその徹底したフォローアップによって、重要事項の記載ミスや表記ゆれなどのリスクを軽減します。但し、製造業者は、製造物の使用に際してあらゆる危険性を開示する必要があり、双方にて協力することで、取扱い上の製品のリスクを漏れなく記載することができます。

参考:(消費者庁)製造物責任法の概要Q&Aを加工して作成

参考:(消費者庁)消費者庁 製造物責任(PL)法の逐条解説 第5条を加工して作成

マニュアル作成業務は、モダンにご相談ください

PL法とは「製造物の欠陥」から消費者を守るための法律です。「製造物の欠陥」は3種類に分類され、その1つである「指示・警告上の欠陥」に、取扱説明書の不備が含まれます。

そのことが原因で責任を問われ、損害賠償を請求される可能性は否定できません。

取扱説明書を作成の際は、リスクヘッジを図るためにも、どうぞご遠慮なくモダンまでお声がけください。

〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目12番11号03-5812-1050受付 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お気軽にご相談ください